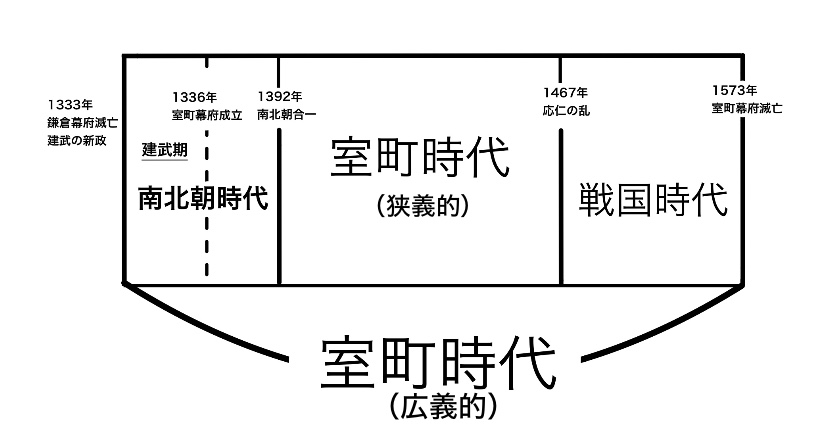

室町時代は日本の歴史の中でも複雑な時代です。

理解しやするために建武の新政期、南北朝時代、室町時代、戦国時代の4つに分けてまとめていこうと思います。

建武の新政期は鎌倉幕府滅亡後に後醍醐天皇が治天の君として君臨した期間。

南北朝時代は朝廷が北朝(京都)と南朝(奈良)に分かれた期間。

中期は南北朝が統一され室町幕府による政治が行われた期間。

戦国時代は室町幕府の弱体化により全国各地の守護大名の時代に区分していきます。

今回は室町時代の第一歩ということで鎌倉幕府滅亡から後醍醐天皇が治天の君として君臨した時代『建武の新政』がおこなわれた3年間をまとめていきます。

たった3年の短い期間ですが密度は濃いめです。

建武の新政までの簡単な流れ

後醍醐天皇の建武の新政の話をする前に鎌倉幕府の弱体化と後醍醐天皇が討幕を決意した理由について簡単におさらいします。

幕府の弱体化の原因

鎌倉幕府の弱体化のキッカケはモンゴル帝国の襲来(元寇)からと言われています。

元寇は鎌倉幕府がモンゴル帝国を退けたことにより勝利しました。

では、なぜ勝利したのに幕府は弱体化したのでしょうか?

それは、鎌倉幕府の特徴である御恩と奉公の関係が崩れたからです。

懸命に戦ってくれた武士に報いるための恩賞(土地)を幕府が準備できなかったことが最大の要因になったと言われています。

後醍醐天皇の挙兵の理由

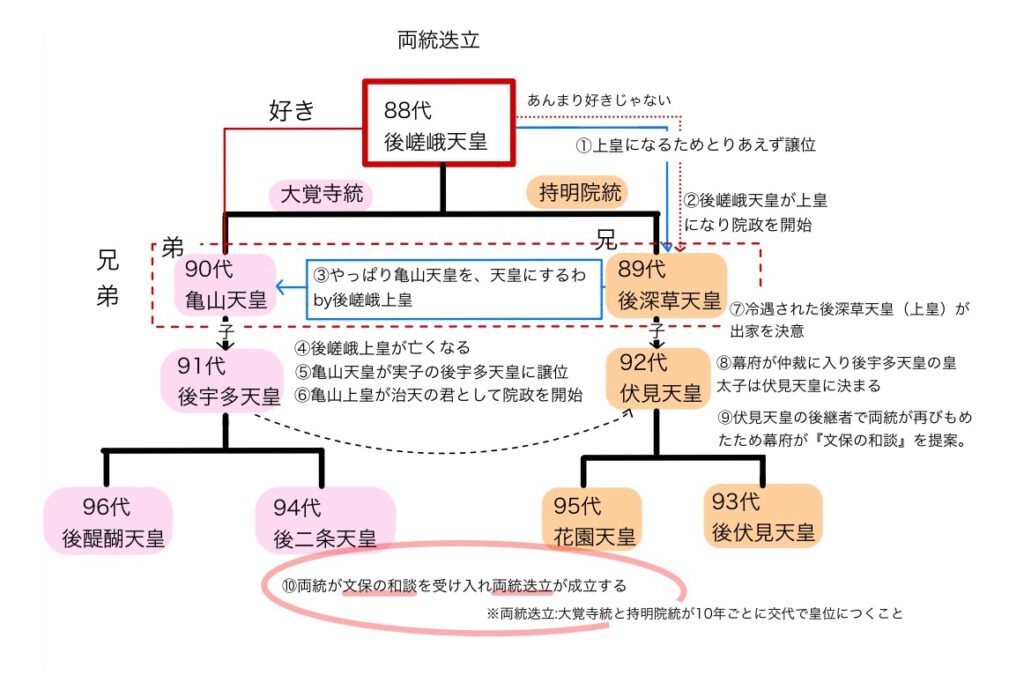

鎌倉幕府が弱体化する一方で朝廷でも問題が起こります。88代後嵯峨天皇が崩御した後に皇統が大覚寺統と持明院統に分裂するという前代未聞の事態が起こります。(両統迭立)。

両統迭立が始まってからは大覚寺統と持明院統から交互に天皇を排出していました。

しかし、後醍醐天皇は天皇としての立場が弱く不満を抱いていました。

派閥である大覚寺統からの扱いも幕府からの扱いも悪かったため自らの権力を揺るぎないものにしたかったのです。

しかし、実際に政治を行っているのは天皇ではなく幕府です。

そこで、後醍醐天皇は鎌倉幕府を倒すことを決意しました。

鎌倉幕府滅亡までの流れ

後醍醐天皇が鎌倉幕府を倒すまでの流れを紹介します。

正中の変(日野俊基と日野資朝)

元弘の変(楠木正成と挙兵:笠置山の戦い)

後醍醐天皇が隠岐へ流される

楠木正成挙兵(千早城の戦い)

護良親王挙兵(吉野から幕府打倒の令旨を出す)

後醍醐天皇が隠岐から脱出し船上山から北条氏の追討を命じる

鎌倉幕府が足利尊氏を京都制圧のため派遣する

足利尊氏が鎌倉幕府を裏切り六波羅探題を攻略

新田義貞が鎌倉を攻め滅ぼし鎌倉幕府が滅亡する

建武の新政から南北朝時代が始まるまでの流れ

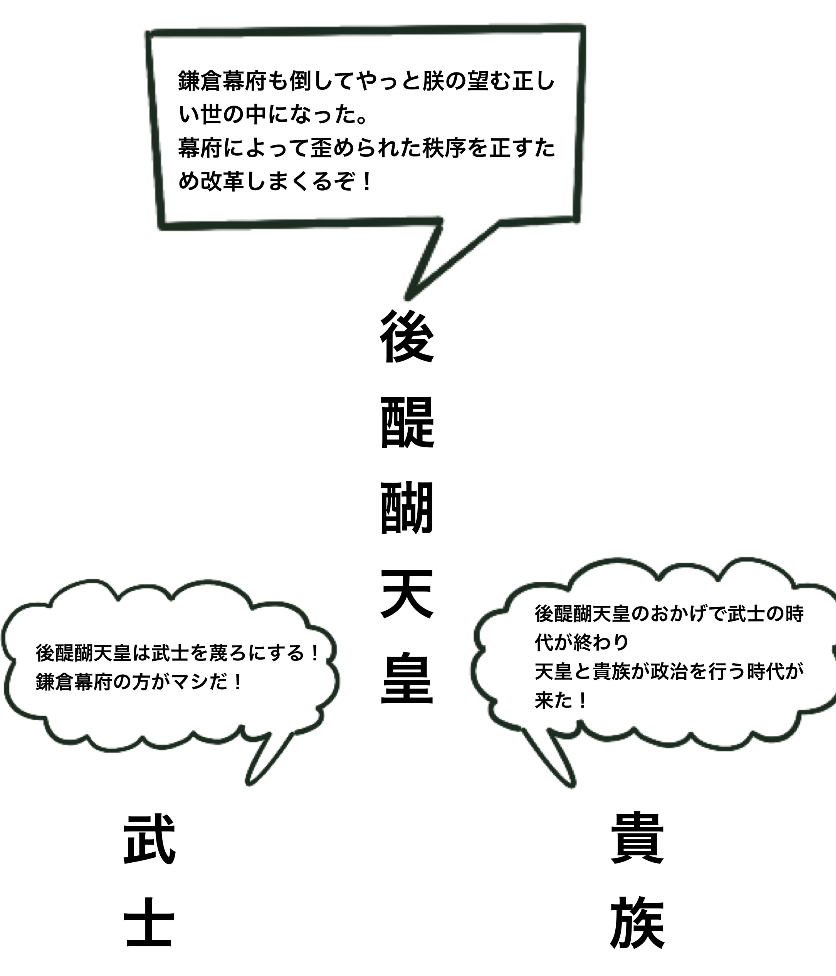

鎌倉幕府を倒すことに成功した後醍醐天皇は念願の親政である建武の新政を開始します。

しかし、建武の新政はわずか3年で終わりを迎えることになるのです。

建武は日本の元号の一つで1334年〜1336年の後醍醐天皇の親政の時代です。

建武に始めた新しい政なので建武の新政と呼んでいます。

後醍醐天皇による建武の新政が始まる

中先代の乱

足利尊氏が朝廷と敵対する

朝廷と足利尊氏の戦い(竹の下の戦い→多々良浜の戦い→湊川の戦い)

足利尊氏が京都を占拠

足利尊氏が光明天皇擁立

足利尊氏と後醍醐天皇が和解

足利尊氏が後醍醐天皇を幽閉する

三種の神器が光明天皇に渡る

建武式目の制定(室町幕府の成立)

後醍醐天皇が京都から脱出し吉野で朝廷を開くことによって南北朝時代が始まる

建武の新政が始まってから南北朝時代が始まるまでの3年間は朝廷内のごたごた→鎌倉幕府残党との戦い→足利尊氏との戦い→朝廷の分裂という流れです。

この建武の新政〜南北朝時代までの期間を建武の新政期としています。

建武の新政とは

後醍醐天皇は平安時代の醍醐天皇、村上天皇の延喜・天暦の治のような親政を目指していました。

しかし、現行の制度は鎌倉幕府が作り上げたものです。

後醍醐天皇は鎌倉幕府の政治を否定するために強引に改革を進めていきます。

この鎌倉幕府の政治の否定と天皇中心の政治をするために後醍醐天皇がおこなったのが建武の新政です。

後醍醐天皇の建武の新政は約150年かけて鎌倉幕府が作り上げ定着した制度を短期間で強引に改革したため世の中は混乱。武士の不満は朝廷に向けられることになるのです。

護良親王の失脚

建武の新政が始まると武士の地位は貴族より低く見られるようになります。

鎌倉幕府が存続している時は主役だったのに後醍醐天皇が政治をおこなうようになった途端、待遇が悪くなったことに不満を持った武士は足利尊氏、護良親王などの権力者の庇護を求めるようになりました。

護良親王としては最近まで幕府側として朝廷と争っていた足利尊氏が権力を持つことに不満を抱いており足利尊氏からしても護良親王は邪魔な存在でした。

これまでの時代でも絶対的な権力者が存在していない時は組織の中で勢力争いが起こりましたが例に漏れず建武の新政期でも朝廷内で権力争いが勃発します。

護良親王と足利尊氏の対立

鎌倉幕府を討伐する初期のメンバーとして活躍した護良親王は最近まで幕臣として戦っていた足利尊氏を信用できません。

一方、足利尊氏も新たに属した組織で自身の地位を守るため護良親王の存在は邪魔でした。

護良親王の征夷大将軍就任

護良親王は鎌倉幕府が滅亡してから空白になっている征夷大将軍の地位を後醍醐天皇に要求します。

征夷大将軍の地位を足利尊氏に奪われることは危険と判断したのです。

そもそも、足利尊氏は幕府側の人間であり源氏の血を引いている人物です。

もし、足利尊氏が征夷大将軍になることがあれば新たな幕府が誕生する可能性もあります。

後醍醐天皇も護良親王の要求を認め征夷大将軍の地位を与えました。

護良親王の凋落

征夷大将軍に任命された護良親王ですがこの時を持って凋落の道を進むのでした。

きっかけとなった出来事は朝廷が与える恩賞問題でした。

護良親王は鎌倉幕府を討伐する時、自分に従った武士に恩賞を与えると約束していました。

しかし、土地は後醍醐天皇が他の貴族や武士に与えてしまっているため残っていなかったのです。

約束の土地を与えられなかった護良親王の信用は落ち勢力も縮小していきます。

足利尊氏勢力の拡大

では、護良親王を裏切った配下がどこへ流れたのか?

それは、ライバルである足利尊氏の下でした。

このようにさまざまな勢力を取り込み京都で足利尊氏の勢力が拡大していきます。

同じようなことが鎌倉でもおこりました。

鎌倉では新田義貞と千手王(足利尊氏の息子)が勢力を競っていました。

そこで、鎌倉にいる武士は京都では足利尊氏の勢力が拡大していることを知ります。

そうすると新田義貞の下を去り千手王の下に武士が集まるようになったのです。

足利尊氏暗殺計画

京都、鎌倉で足利の勢力が拡大していることに護良親王は危機感を強めます。

このままでは、まずいと思い足利尊氏の暗殺を計画しました。

しかし、足利尊氏の暗殺計画は全て失敗に終わり勢力の拡大を阻止できませんでした。

護良親王の陸奥将軍府と足利尊氏の鎌倉将軍府

足利尊氏の暗殺に失敗した護良親王は新たな作戦を考えます。

この時、関東と東北は足利尊氏の影響下にありました。

そこで、護良親王は東北に信頼のおける配下と後醍醐天皇の皇子の義良(のりよし)親王を派遣し尊氏の東北の影響力を削ごうとしました。

そのために作られたのが陸奥将軍府です。

これには、足利尊氏も黙っておれず鎌倉に弟の足利直義と成良(なりよし)親王を鎌倉へ派遣し鎌倉将軍府を作り対抗しました。

護良親王の失脚

護良配下の狼藉と世論

護良親王の配下による狼藉については、南北朝時代の混乱と対立の一環として起きた出来事です。以下に、その背景と影響を説明します。

護良親王の配下の武士達は戦争の混乱で乱れていた京都で乱暴狼藉を働きました。

戦闘中でも良くない行いですが問題は民間人や非戦闘員に被害が続出したことです。

また、護良親王が乱暴を働いている配下を咎めなかったことも世間からの支持を失った原因となったと言われています。

足利尊氏討伐の令旨

護良親王の配下が乱暴狼藉を働いるという事実は足利尊氏にとって有利に働きました。

足利尊氏は護良親王の配下を捕え処刑します。

足利尊氏は護良親王の配下を処刑する時「この者達は護良親王の配下で乱暴狼藉を繰り返していたので捕まえて処刑した」と書き記した高札を設置しました。

これは民衆に護良親王は良くない。あなた達の味方は私ですよとアピールすることと護良親王を挑発する意味を持っていました。

この足利尊氏の挑発に護良親王はまんまと乗り足利尊氏討伐のため秘密裏に兵を集める令旨を出すことにしました。

阿野廉子と護良親王

護良親王には足利尊氏以外にも阿野廉子という敵がいました。

阿野廉子は後醍醐天皇の妾であり後醍醐天皇が配流となった時も付き従った女性です。

後醍醐天皇と苦楽を共にした阿野廉子は鎌倉幕府滅亡後に後醍醐天皇の寵愛を受けるようになります。

阿野廉子には後醍醐天皇との間に皇子達がいました。

阿野廉子はその皇子のうち誰かを皇太子にすることを考えていました。

護良親王の存在はそんな阿野廉子にとって邪魔な存在です。

そこで護良親王を排除したい足利尊氏と利害が一致し協力して護良親王の排除に動き出しました。

護良親王の流罪

護良親王の配流のきっかけになったのは秘密裏に出した招兵の令旨でした。

この令旨が足利尊氏の手に渡ってしまい計画は露見します。

足利尊氏は護良親王がついに尊氏討伐に動き出したと判断するとこの令旨を阿野廉子に渡します。

この令旨には兵を集めろと書かれていたのですが阿野廉子から後醍醐天皇へ渡すときには内容は後醍醐天皇を倒し皇位を奪うというふうに捻じ曲げられていました。

後醍醐天皇にとって護良親王は鎌倉幕府滅亡の功労者であり大切な配下でした。

しかし、鎌倉幕府滅亡後も兵の招集、征夷大将軍の任命を求めるなど不穏な動きに加え信頼の厚い阿野廉子から令旨が渡されたこともあり後醍醐天皇は護良親王を捕え鎌倉へ流罪にすることを決定しました。

中先代の乱/北条の残党

北条時行と北条時兼

北条時行と北条時兼(ほうじょう ときかね)は、日本の鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて活躍した北条氏一族の人物です。

北条時行は、鎌倉幕府の執権北条高時の子とされ、鎌倉幕府滅亡後に中先代の乱(1335年)を起こして再び鎌倉を奪回しようとしたことで知られています。

一方、北条時兼の詳細な記録は少ないものの、同じく北条氏の一族とされ、時行と同時期または近い時代に活動していた可能性があります。

漫画「逃げ上手の若君」では北条時行とともに北条の残党をまとめ北条家の再興を目指していました。しかし、彼らの関係について明確な資料はないとされています。

北条時行の鎌倉攻め

北条時行は鎌倉幕府滅亡後は信濃(長野県)に身を隠します。そこで後醍醐天皇がおこなった建武の新政に不満を持つ武士や北条の残党をまとめ1335年に鎌倉へ向け進軍を開始します。

北条時行が起こした反乱は「中先代の乱」と呼ばれます。中先代とは先代「北条」と後代「足利」の間に活躍した北条時行が中先代と呼ばれたことでつけられた名前です。

北条時行が鎌倉へ進軍する際、足利尊氏は京都の後醍醐天皇の下にいて鎌倉には不在。鎌倉は尊氏の弟である足利直義が管理していました。

足利直義は内政は上手でしたが戦はさほど強くありませんでした。

直義は、奮戦虚しく勢いの乗った北条時行の軍に敗れ鎌倉を逃れることになります。

直義を破ったことで北条時行は一時的に鎌倉を奪還することに成功するのです。

足利直義の敗走と護良親王暗殺

足利直義は北条時行に敗北したことにより鎌倉を奪われてしまいました。

この時、鎌倉には後醍醐天皇の皇子である護良親王が幽閉されていました。護良親王と足利尊氏の関係は複雑で護良親王が朝廷側であることに対し足利尊氏は武家の筆頭つまり、武士側の立場で存在感を放っています。

この時点では護良親王は幽閉され影響力を抑えられていましたが鎌倉に攻めてきた北条時行と護良親王が手を結び足利家の脅威になることを危惧した足利尊氏、足利直義は鎌倉を放棄する前に彼の暗殺を決断します。

足利直義は鎌倉を放棄する前に淵辺義博(ふちべよしひろ)に暗殺を命じました。護良親王は幽閉されていた東光寺にて25歳の若さで亡くなりました。

因縁の対決 北条時行VS足利尊氏

足利尊氏の要求

鎌倉で弟の直義の敗北を知った尊氏は自ら時行討伐を決意します。

同じく北条家の再興を嫌っていた後醍醐天皇に尊氏は出撃の許可を求めました。

足利尊氏の要求

・自らの鎌倉への出陣

・征夷大将軍へ任命

尊氏は出撃の際に上記二つを後醍醐天皇へ要求しました。

後醍醐天皇は北条の脅威は見過ごせない、しかし影響力が増していく足利勢力にこれ以上権力を与えることはできないと尊氏の要求を拒否します。

後醍醐天皇に要求を拒否された尊氏の下した判断はまさかの鎌倉進軍の強行でした。

鎌倉へ進軍した足利尊氏に後醍醐天皇は慌てて”征東将軍”の位を与えました。

足利尊氏に征夷大将軍を与えてしまうと新たに幕府を開かれてしまう可能性があるため征東将軍を与えたと言われています。

征東将軍に任命した理由は

・征東将軍では幕府を開く権限がないこと

・鎌倉奪還は後醍醐天皇が下した命令であり足利尊氏のみの功績でないことのアピールをするためとされています。

足利尊氏の鎌倉奪還

鎌倉進軍を強行した尊氏は三河国で鎌倉から脱出した弟の直義と合流します。

足利尊氏自らの出陣により戦は連戦連勝でした。

ついに鎌倉までたどりついた尊氏は時行を破り鎌倉奪還に成功します。

北条時行が鎌倉を手にできたのはおおよそ10日前後と短い期間でした。

時行は尊氏に敗れた後は逃げ延びることに成功します。

逃げ延びた時行は後に後醍醐天皇に降って尊氏に反攻したとされていますが最終的に捕らわれ処刑されたとされています。

鎌倉奪還後の足利尊氏と後醍醐天皇の関係

中先代の乱に勝利した尊氏でしたがこの時点で後醍醐天皇との関係は険悪な状態でした。

後醍醐天皇からしたら言うことを聞かない部下が鎌倉を奪還したことでさらに世間での評価を高めたのですから脅威と感じるのは仕方のないことです。

さらに、二人の関係を悪化させる出来事が起こります。

恩賞問題

足利尊氏は中先代の乱に参加した部下たちに後醍醐天皇の許可を得ずに恩賞を与えます。

この時、重要なのは後醍醐天皇の行なっている建武の新政は天皇による日本の統治です。

足利尊氏が勝手に恩賞を出すということは後醍醐天皇の決めたルールを破り新しい制度を作ってしまったということになりました。

これは、後醍醐天皇から見れば裏切りに他なりません。

足利尊氏に帰京命令

度重なる命令違反に加え恩賞問題まで起こした尊氏を後醍醐天皇は京都へ戻ってこいと命令しました。ただでさえ、建武の新政がうまくいっていないなかで鎌倉幕府滅亡の立役者で貴族、武士からの支持の高い尊氏がこれ以上勝手なことをさせないためである。

命令を受けた尊氏は後醍醐天皇の命令に従い京都へ帰るつもりでした。しかし、弟の直義が尊氏を鎌倉へ留まるように説得しました。

「京都へ戻れば厳罰が待っている、死罪を言い渡される可能性もある。今京都へ戻るのは危険だ!」と。

尊氏は天皇の命令と弟の助言の間で揺れていました。ここで天皇の命令を聞かず京都へ戻らなければ確実に朝敵認定されてしまう。が戻っても命令違反を起こしているため命の保証はない。

尊氏は悩んだ結果、弟の直義の助言に従い鎌倉へ残ることに決めたのです。

当然、再び命令違反をした尊氏を後醍醐天皇は許すはずもなく尊氏のいる鎌倉へ軍を差し向けます。

朝廷軍の鎌倉攻め

後醍醐天皇は鎌倉にいる足利尊氏を討つために新田義貞を向かわせます。足利尊氏、新田義貞は共に鎌倉幕府を裏切り後醍醐天皇についた有力武将です。

そして、足利と新田は同じ源氏の一族。鎌倉幕府が存続していたときは優遇された足利と冷遇された新田と因縁のある両家でした。

光明寺に引き篭もる足利尊氏

後醍醐天皇が足利討伐を決めたと知った尊氏は戦う光明寺という寺にこもります。

光明寺にこもった理由は

・敵であった北条の残党を倒した自分が討伐対象にされたことに対する抗議、心情の表明

・寺に籠ったことで出家を装って戦う意志がないとアピール

・時間稼ぎ、反撃の準備

などの説があります。

新田義貞と足利直義の戦い

尊氏が光明寺にこもっている頃、後醍醐天皇から尊氏討伐の命を受けた新田義貞は軍を率いて鎌倉へ進軍します。

新田が軍勢を率いて鎌倉へ向かっていることが鎌倉に伝わると尊氏の弟である足利直義が尊氏に出陣を促します。

しかし、直義の説得虚しく尊氏は「天皇に弓引くことはできない」と出陣を拒否します。

ここまで天皇の命令を無視しまくったのに戦う決心がつきませんでした。

そんな兄に変わり直義は出陣を決意します。

矢作川の戦い手

兄に変わり出陣した直義は三河国の矢作川で新田義貞と対峙します。中先代の乱でも話しましたが直義は文官系の武将で戦が専門というわけではありません。

対する新田義貞は難攻不落と言われた鎌倉を攻め落としたバリバリの戦闘系の武将です。

直義は奮戦虚しく撤退を余儀なくされました。

手越河原の戦い

矢作川から撤退した直義は遠江国まで撤退し再び新田義貞に戦いを挑みました。戦いを得意としない直義が兄のいる鎌倉へ新田を行かせないという執念が見て取れる戦いぶりを見せますが味方であった佐々木道誉の裏切りもあり遠江国からも撤退しついに鎌倉まで押し戻されてしまいます。

足利尊氏の反撃

足利軍の連戦連敗により新田義貞率いる朝廷軍は破竹の勢いで鎌倉を目指して行軍してきます。

直義は兄であり戦上手の尊氏を欠いての勝利は見込めないと考えどうやって尊氏を戦に参加させるか策を練りました。

出陣と偽綸旨

足利尊氏のブレインと呼べる足利直義、高師直、上杉憲顕ら尊氏を戦場へ引っ張り出すために考えた策は後醍醐天皇の名を使い「これまでの裏切りは許せない、情状酌量の余地はなく死罪とする」という偽の綸旨を作成し尊氏に腹を決めて戦わせるというものでした。

これまでの命令違反の数々に加え恩賞を部下に配り帰京命令を無視して鎌倉に引きこもっていたのに尊氏は戦わなければ許されるかもしれないと考えていたのかもしれません。しかし、直義らの作った偽の綸旨によりその希望は閉ざされてしまいました。

このまま、おとなしく寺に引きこもっていても許されずに殺されてしまう。戦ってしまえばもう後戻りはできない(状況的には後戻りできるとは思えませんが)。

苦悩の末に尊氏が出した答えは「戦う!」でした。

箱根・竹の下の戦い

戦うと決めた尊氏はすぐさま兵を集め鎌倉目掛けて進軍してくる新田を打つべく軍を西へ進めます。

足利VS新田の軍がぶつかるのは相模国(神奈川県)でした。

両軍部隊を二つに分け箱根、竹の下へ配置。

箱根では足利直義と新田義貞が激突。

竹の下では足利尊氏と新田義貞の弟である脇屋義助が激突しました。

足利と新田の兄VS弟の構図が面白いです。

戦いは箱根でも竹の下でも兄がいる方が優勢で状況が進みます。

このまま戦えば箱根では新田義貞が勝利し竹の下では足利尊氏が勝利することになりそうです。

そして、尊氏と義貞が戦うという流れができそうですがここで勝敗を左右する出来事が起こります。

事件が起こるのは竹の下で尊氏と脇屋義助が戦っている時です。手越河原で足利を裏切り新田へ鞍替えした佐々木道誉が今度は新田側から足利側へと再び寝返りました。

佐々木道誉の裏切りにより不意を突かれた脇屋義助の軍は崩れ義助はピンチに陥りました。

弟が不利な状況に追い込まれたことを知った義貞は直義との戦を中断し弟の救出に向かいます。

弟の救出には成功しましたが箱根•竹の下の戦いには敗北することになりました。

勝利した足利軍は京都へ向かい進軍します。

新田は軍は崩壊した軍の立て直しに追われることになりました。

反朝廷勢力の挙兵

新田は軍を立て直すと猛烈な勢いで足利軍を追跡。尾張国で足利軍を追い越すと迎撃の準備を始めました。

足利尊氏が戦に参戦してからは破竹の勢いで勝利が続き、この流れは後醍醐天皇の建武の新政に不満を持った武士たちにも影響を与えます。

足利尊氏なら再び武士の時代が来るかもしれない。そんな希望を抱いたのかもしれません。

全国で反後醍醐天皇、反貴族社会の運動が強まりとうとう挙兵する者達があらわれるようになります。

後醍醐天皇率いる朝廷勢力VS足利尊氏率いる武士勢力という構図ができあがりました。

足利軍の破竹の勢いと反朝廷勢力の脅威が増したことにより後醍醐天皇は尾張にいる新田義貞を京都防衛のために呼び戻すことにしました。

京都防衛戦

後醍醐天皇が新田義貞を京都に呼び戻したことにより足利軍は京都まで進軍。いよいよ京都防衛戦が始まります。

攻める足利軍と守る朝廷軍。主な戦場は宇治、瀬田、山﨑、大渡です。

全体の戦況は足利軍が優勢で進みます。

結果は足利軍が朝廷軍を破り後醍醐天皇は比叡山へ撤退することになります。

| 場所 | 朝廷軍 | 足利軍 | 戦いの結果 |

|---|---|---|---|

| 瀬田 | 名和長年 | 足利直義 | 名和長年撤退 |

| 宇治 | 楠木正成 | 畠山高国 | 楠木正成撤退 |

| 大渡 | 新田義貞 | 足利尊氏 | 足利軍敗北 |

| 山﨑 | 脇屋義助 | 足利尊氏・細川定禅 | 脇屋義助撤退 |

醍醐天皇の主力集結

京都の防衛に失敗した後醍醐天皇は比叡山に身を寄せ京都奪還を目指します。

京都防衛戦には敗れてしまいましたが有力武将はまだ健在です。

名和長年、新田義貞、楠木正成に加え花将軍と名高い北畠顕家も陸奥将軍府から駆けつけ戦線に加わりました。

三井寺合戦

足利尊氏は比叡山の僧兵に対抗するために三井寺の僧兵を味方につけようと考えます。

比叡山と三井寺は同じ天台宗派でした。しかし、互いにいがみ合っており三井寺の僧にとってみれば後醍醐天皇に味方した比叡山が功績を積むことは望ましくなく、足利にとっても比叡山と敵対している三井寺の僧の存在は戦力になると考えたのです。

利害の一致した足利と三井寺は協力関係を結びます。

こうして行われたのが三井寺合戦です。

三井寺合戦の勝敗は足利軍の敗北に終ります。

三井寺合戦で足利軍として戦ったのは細川定禅でした。

敗北した細川定禅は京都へ撤退を余儀なくされます。

一方、朝廷軍は勢いそのまま京都へ進軍を開始します。

朝廷軍と足利軍の京都攻防戦

三井寺合戦を勝利した朝廷軍は京都を取り戻すべく進軍します。

しかし、京都を守る足利軍は朝廷軍を凌ぐ戦力を整えて待ち構えていました。

このまま、正攻法で戦っても朝廷軍に勝ち目はないと考えた新田義貞は京都に布陣する足利軍の背後に顔を知られていない兵を送り込みます。

兵力差で優っている足利尊氏は正面から戦っても勝てると判断し攻撃を開始しました。

戦局は足利軍優勢で進みます。しかし、新田義貞が戦う花頂山で敗北。

新田義貞の勝利により足利軍に動揺が広まりました。これを好奇とみた新田義貞は背後に潜伏させていた兵により撹乱作戦を開始します。

正面、後方から攻められた足利軍の戦線は崩壊し足利尊氏は京都から撤退させられました。

細川定禅の奇襲

京都の防衛に失敗した足利軍でしたがここで細川定禅が動きます。

京都防衛に失敗したのは三井寺合戦の敗北に起因すると考えた細川定禅は汚名返上、名誉挽回と電撃作戦を敢行します。

京都を取り戻した朝廷軍は油断しているはずだ。と考えた細川定禅は赤松貞範と合流し奇襲をかけました。

細川定禅の予想通り油断していた朝廷軍は奇襲に対応できず京都から撤退していきました。

細川定禅は三井寺合戦での汚名返上に成功しました。

後醍醐天皇入京

細川定禅の活躍により京都を取り戻すことに成功した足利尊氏でしたが、後醍醐天皇は京都を取り戻すべく反撃を開始します。

朝廷軍は南北各方面から足利軍を攻撃します。京都は平地であり防衛には向かない地形です。

攻める方が守るより楽ということです。

足利尊氏は京都中心から郊外に広がる『広範囲な防衛戦』(※通称:広防線)を維持しなければなりませんでした。

各地で激しい戦闘が行われました。しかし、戦線が広いことに加え防衛戦ということで持久戦となりやがて劣勢になります。

足利尊氏はこのままでは戦線の維持はできないと判断すると撤退する準備を始めます。

完全に敗北する前に脱出ルートを確保できるのは流石でした。

こうして後醍醐天皇は足利尊氏を打ち損じこそしたものの京都へ戻ることができました。

足利尊氏の再起

京都の広防線が崩壊し京都市中の支配を失った足利尊氏は部下を引き連れ丹波の篠村八幡宮(京都南丹市)へ撤退しました。

ここは足利一門の先祖供養の地でもあり、一時的な拠点になりました。

篠村八幡宮を後にした足利尊氏は今回の敗北の原因はなんだったのだろうか?と考えます。

今回の争いでは足利尊氏が天皇である後醍醐天皇と敵対したこと。つまり足利尊氏は賊軍という立場で戦いに臨んだということになります。

この時代は現代よりはるかに天皇の権威は強力であり天皇という存在に弓を引くことをためらう武士が多く存在しました。

そこで、尊氏は天皇VS足利から天皇VS天皇という構図にすることができれば自らの正当性を主張できると考えます。

そこで、後醍醐天皇に退位させられた光厳上皇(鎌倉時代末期、鎌倉幕府が擁立した持明院統の天皇)を味方につけることができれば後醍醐天皇と戦う大義名分変えられ戦力を集めることができると考えます。

光厳上皇は備後(広島)におられるため播磨→備前→備中と進みます。道中は追ってくる朝廷軍を足止めするため一門やその土地で味方してくれる豪族を配置。

そして、備後に到着した尊氏は光厳上皇と謁見することに成功します。

光厳上皇も自分を退位させた後醍醐天皇を快く思っていないため無事に協力を取り付けることに成功します。

光厳上皇を味方につけた尊氏は後醍醐天皇と再び戦うために体制を整えるため九州へ向かいます。

九州には足利に味方してくれる一色、大友、少弐といった力を持った家があるため支援を求めたのです。

一方、足利に敵対する勢力も当然存在します。その筆頭は菊池武敏でした。

足利軍は筑前(福岡)の多々良浜で菊池武敏と戦います。

数で劣勢だった足利軍でしたが直義の奮戦により勝利します。

菊池武敏を破った尊氏は九州全域をほぼ掌握することに成功し九州で後醍醐天皇と戦うための軍事基盤を確立することができました。

九州を掌握することができた尊氏は後醍醐天皇との戦いの準備を始めます。

足利尊氏再び京都へ

多々良浜の戦いに勝ち打倒後醍醐天皇を掲げる足利尊氏に九州の主要豪族である少弐、大友、島津、一色などが味方につきました。

再上洛の準備:西国の掌握

尊氏は上洛するために

・拠点の準備:筑前・豊前・周防・備後などに兵站・兵力を配置

・軍の再編:将軍直属軍も加え西国諸将を動員

・会場輸送力を確保:九州〜瀬戸内を結ぶ港湾ネットワークの整備を行いました。

いざ上洛!

戦の準備が整った尊氏は兵団を本州・山陽方面へ移動させます。

その際、軍団を海路、陸路に分けて並行して進軍させます。

播磨での戦闘と拠点の確保

尊氏が京都に向け出発していたころ後醍醐天皇は新田義貞に西国を制圧せよと命令を出していました。

新田義貞VS赤松則村

後醍醐天皇の命令に従い西国制圧へ出陣した新田義貞は播磨国で赤松則村と戦うことになります。

赤松則村は元弘の乱では後醍醐天皇の恩賞に不満があり足利尊氏と同盟を結んでいました。

新田義貞と赤松則村は書写山で激突。この戦は新田の勝ち。負けた赤松則村は白旗山にある白旗城へ撤退します。

赤松則村は新田軍に勝つことは困難であると判断すると義貞に対し足利に味方するのは本意ではない元弘の乱での後醍醐天皇の恩賞が不当だったから味方していると訴えます。

赤松則村のこの訴えは勝てないと判断し時間稼ぎのために行いました。

時間が経てば九州から足利軍が上洛してくると分かっていたからです。

赤松則村の行動により新田義貞は西国制圧に失敗し尊氏にとっては西国の補給線を盤石にすることに成功しました。

光厳上皇の新田義貞追討の院宣

赤松則村が新田義貞を足止め位しているころ尊氏は鞆の浦で光厳上皇に謁見。

新田義貞追討の院宣を獲得しました。

光厳上皇からの院宣を獲得したということは天皇家からのお墨付きを得たのと同じことですから足利軍の士気は大きくなりました。

足利軍VS新田軍

赤松則村の白旗城を落とせずにいた新田義貞でしたが足利軍近くまで進軍してきていることを知ると白旗城での戦を中断し対足利軍に備えます。

足利軍は陸路、海路に分けて進軍してきています。陸路は足利直義、海路は足利尊氏が率いていました。

新田義貞は福山に兵を配置させていましたが九州から万全の体制で迫ってきた足利軍(直義率いる)に敗退します。

このまま陸で直義と戦い続けていると海路から尊氏が上洛してしまいますし海路で尊氏と戦えば直義が上洛してしまいます。

困った新田は摂津(兵庫の神戸)まで撤退し京都を背に戦うことを決断します。足利軍にしてみれば戦わずに神戸まで進軍することが出来たので陸路、海路へ軍を分けたこの作戦は成功したと言えます。

楠木正成の出陣/桜井の別れ

新田義貞が神戸で足利軍を迎え撃とうとしますが九州勢力を味方につけた足利軍に対し苦戦は必須。

そこで新田義貞は京都の後醍醐天皇に使者を出し援軍を要請します。

新田義貞の知らせを聞いた後醍醐天皇は楠木正成を招集し新田義貞と共に足利軍と戦えと命令します。

しかし、九州勢力を味方につけた足利軍にはこのまま正攻法では勝てないと分かっていました。

そこで、後醍醐天皇にある作戦を進言します。

『今一度、京都を足利に明け渡し朝廷軍は比叡山で待機。その隙に楠木軍は河内(大阪)へ移り京都にいる足利軍を兵糧攻めにしてから京都へ攻めてはどうか?』

こうすることで以前勝利した京都防衛戦と似た戦況を作り出すことができます。そして、時間が経てば足利軍は兵糧に困ることになり朝廷軍は体制を整える様になります。

つまり、守るのには不適切である京都を足利軍に明け渡すことで朝廷軍が有利に戦う状況が作れるということです。

後醍醐天皇も楠木正成の作戦は有効だと考えます。しかし、貴族が反対の立場をとりました。

一度も戦わずに京都を明け渡すのは逃げ腰であり、軍の士気に影響するのではないか?マシて天皇が京都から2度も追い出されるのは許せることではない!

最後に決めるのは後醍醐天皇。そして後醍醐天皇は貴族の意見をとることにしました。

楠木正成も後醍醐天皇の決定には従うしかなく神戸で新田義貞と共に足利軍と戦うことになりました。

きっとこの戦いが自分にとっての最後の戦いになるだろうと楠木正成は考え嫡男である楠木正行と桜井の宿(現在の大阪の桜井駅跡)で最後の言葉を残しました。

このエピソードが太平記の名場面の一つである『桜井の別れ』です。

こうして楠木正成は足利軍と戦うために神戸へ出陣するのでした。

湊川の戦い

新田義貞と合流した楠木正成でしたが足利軍には軍事力、兵力共に大きく劣勢でした。

多勢に無勢の状況の中で新田軍と楠木軍は懸命に戦いましたが足利軍の挟撃にあい新田軍は崩壊し楠木軍は孤立してしまいました。

追い詰められた楠木正成は弟の楠木正季(まさすえ)とともに自刃し、壮絶な最後を遂げました。

楠木正成と正季の最期は七生報国の誓いとして後世に伝えられています。

足利尊氏の入京

湊川の戦いに勝利した足利尊氏は京都へ進軍。

一方で京都にいた後醍醐天皇は撤退してきた新田義貞とともに比叡山へ退却します。

楠木正成の作戦を聞いていたならば結果はいがっていたかもしれません。現場の意見を取り入れない役人というのはいつの時代もいるのですね。

後醍醐天皇が比叡山に退却を決めると貴族、兵、僧侶も含め朝廷に属する人間も後醍醐天皇に追従していきました。

その中には密かに足利に味方していた光厳上皇も含まれていました。

後醍醐天皇が三種の神器と味方一行を引き連れ比叡山に向かうなか、光厳上皇は密かに京都へ引き返します。

味方していた足利と合流するためです。

京都をめぐる攻防戦

後醍醐天皇と光明天皇比

京都で光厳上皇と合流した足利尊氏は光明天皇を即位させます。しかし、天皇の象徴である三種の神器は比叡山にいる後醍醐天皇が所持しています。

天皇は三種の神器を持っていてこそ、その権威が認められるため尊氏は比叡山にいる後醍醐天皇から三種の神器を取り戻す必要がありました。

時間をかければ朝廷軍も息を吹き返しかねませんから尊氏はすぐさま比叡山に攻めることを決断します。

叡山攻防戦

比叡山に攻める足利軍でしたがこの戦は朝廷軍に軍配が上がります。しかし、後醍醐天皇の有力武将である千種忠顕が戦死しました。

比叡山から落ち延びた足利軍は傷ついた兵も多く京都からさらに遠くへ落ち延びていく兵も少なくありませんでした。

一進一退の京都をめぐる攻防戦

比叡山で勝利を得た後醍醐天皇は京都から離れる足利の兵がいることを知ると今なら京都の守りは手薄になっていると考え京都へ攻め込みました。

しかし、京都へ攻めるという判断を下し進軍するまでに時間をかけすぎてしまいました。実は、後醍醐天皇が兵を出す頃には足利軍は軍の再編を終わらしており比叡山から攻めてくる朝廷軍を迎え撃つ準備が出来ていたのです。

尊氏は後醍醐天皇は京都が手薄だと思っていることを逆手に取り罠をはりました。

始めは少数戦力で朝廷軍と戦います。そして、敵を十分引きつけた後に大軍を一気に差し向け朝廷軍に大打撃を与えました。

しばらく朝廷軍と足利軍の戦況が膠着しているところに後醍醐天皇のもとに援軍が駆けつけました。

後醍醐天皇は再び京都へ軍を差し向けます。

しかし、この計画は事前にバレており足利軍に撃退されてしまいました。

仲間の誰かが足利に作戦を漏らしている。朝廷軍は疑心暗鬼となり士気が著しく低下してしまいました。

朝廷軍が動けない現状に後醍醐天皇は比叡山、興福寺に荘園を寄進し足利と戦う様に要請します。

後醍醐天皇の要請に比叡山と興福寺は応じ足利軍と戦うことを決めました。

比叡山と興福寺が後醍醐天皇に味方したことにより戦いに参加せず傍観していた勢力も足利が不利になったと判断し後醍醐天皇の味方し始めました。

戦力差が一気に朝廷軍優位になると後醍醐天皇は京都を包囲します。足利軍の兵糧が尽き弱ったところで京都を攻め込みますが足利軍が予想以上の抵抗を見せます。

朝廷軍が攻めあぐねていると土岐頼遠(美濃国守護で竹之下の戦いや多々良浜の戦いなど尊氏と共に戦った)が援軍に駆けつました。

土岐頼遠の参戦後朝廷軍は京都を攻め落とせずに京都から撤退することになります。

この戦いで長年後醍醐天皇を支えた名和長年は戦死することになりました。

足利尊氏の和議申し入れ

一進一退の攻防が続きましたが後醍醐天皇率いる朝廷勢力は主要メンバーが相次いで戦死する事態となり足利軍を退けることは難しくなりました。

一方、足利尊氏も長期間にわたり後醍醐天皇と戦うことは得策ではありません。天皇というのは日本国民にとって神聖なものでありもし、国民が足利尊氏は天皇に敵対するものという認識を与えると一気に形勢が逆転してしまう可能性があるのです。

このとき、尊氏がとった行動は後醍醐天皇に「政権をお返しします」という和議の申し入れでした。

周りから見れば、尊氏の行動はあくまで朝廷に忠義を尽くす武士。建武の新政を失敗し武士からの反感を買った後醍醐天皇に大勢の武士をまとめた上でもう一度、天皇の下に新たな政治体制を築こうという姿勢を表現したように見えます。

だが——本心は違いました。

尊氏が狙っていたのは天皇を象徴として政治の実務は武士がやる。つまり尊氏は表向きは後醍醐天皇を立てるが実際は武家による実権の掌握だったのです。

後醍醐天皇もそれを見抜いていました。「政権を返す?名ばかりの話ではないのか—」。

しかし、尊氏は和議により表向きでも天皇を立てる必要ができてしまうため後醍醐天皇はそれを利用しようと和議を受け入れたのです。

残った腹心の部下である新田義貞にも話さずに——

和議成立後の新田義貞の行動

足利尊氏と後醍醐天皇の和議が成立したことを知った新田義貞は後醍醐天皇に裏切られたと激怒しました。

和議成立前は足利尊氏VS新田義貞&後醍醐天皇という構図で新田義貞が官軍つまり朝廷側であったのに対し和議成立後は足利尊氏&後醍醐天皇VS新田義貞という構図に変わってしまう可能性が高いためです。

そうなると朝廷と共に尊氏を狙う立場から朝廷と尊氏に狙われる立場に変わってしまう可能性があるということです。

和議の知らせを聞いた義貞は京都にいる尊氏のもとへ向かう後醍醐天皇の下に行き「尊氏のもとに行くのなら新田の首をはねてからにしていただきたい」と直談判しました。

新田義貞の行動に後醍醐天皇は「私が足利のもとに向かうのは時間を稼ぐためだ。私は恒良親王に譲位する。義貞は天皇になった恒良親王を連れ越前国へ向かい足利と戦うための準備をしてほしい」と義貞に告げるのでした。

こうして、後醍醐天皇は足利の居る京都へ向かい、義貞は恒良親王を連れ越前国へ向かうのでした。

南北朝時代の始まり

偽の三種の神器と正統性の重要性

和議の成立により表上は政権は後醍醐天皇へ返されました。しかし、裏では尊氏と後醍醐天皇の激しい駆け引きが続いていました。

尊氏は後醍醐天皇から政権を奪いたいがこれ以上天皇と争いたくないと考え、一方で後醍醐天皇は尊氏が政権を渡すつもりがないことを察しているが武力では劣勢に立たされている。

| 足利尊氏 | 後醍醐天皇 |

| 政権の実態は武士が握りたいが天皇と争うと国民や敵勢力に反発を受ける可能性がが高い | 政権を尊氏に渡すわけにはいかない。しかし、戦えば不利な状況だ。さらに、尊氏は三種の神器を狙っていらしい・・・ |

| 解決策 天皇と争うから反発を受けてしまう。 それならば、協力関係を築ける天皇を擁立すれば政権の実態も握れて反発を受けることもない。 →新しい天皇を擁立しよう。そのためには後醍醐天皇から3種の神器を奪う必要がある。 | 対応策 すぐに、尊氏を抑え込む方法はない。さらに、京都に来てしまっているため味方が少なく、このままでは三種の神器は取り上げられてしまう。 →仕方ないが、三種の神器は尊氏に渡そう・・・ただし、渡すのは偽物の三種の神器であり時間を稼いで体勢を整えることが優先だ。 |

後醍醐天皇から三種の神器を奪った尊氏は後醍醐天皇を幽閉し新たに光明天皇を擁立しました。しかし、後醍醐天皇もこうなることを予測しており幽閉された後に自ら脱出し奈良の吉野へ逃れることに成功します。

その結果がどうなるのかというと

尊氏が擁立した光明天皇は三種の神器を持たない天皇とういうことで正統性に欠けた天皇ということになり、三種の神器を持つ後醍醐天皇こそが正統な天皇ということになります。

中世政治において「正統性」こそがとても重要視されます。

尊氏が実力でほぼ政権を掌握し新たに光明天皇を即位させても、後醍醐天皇が「神器を持っている」という一点で全てが覆るのです。

しかし、実権をほぼ手中に収めた尊氏の存在と偽物の神器とはいえ一時的に皆が天皇と認めた光明天皇の存在がより状況を複雑化させました。

京都の光明天皇、奈良の後醍醐天皇。天皇が二人(本当は後醍醐天皇が正統な天皇である)存在するという現象が発生したことにより南(奈良)北(京都)朝時代の始まりとなりました。

次回:二人の天皇がいた時代!?「南北朝時代」とは

次回予告:二つの天皇がいた!?「南北朝時代」とは

鎌倉幕府が滅びた後、日本はまさかの「天皇が二人いる時代」に突入!

京都の北朝と、吉野の南朝。

約60年にわたって続いたこの朝廷の分裂は、国を二分する大きな争いを巻き起こしました。

主要メンバーを大きく欠いたとはいえ新田義貞、北畠顕家などまだまだ有力メンバーが残っている南朝勢力!

次回は、武士の時代が加速するきっかけにもなった南北朝時代をまとめます!

コメント